ごあいさつ

カイロ日記

うれしい二次効果 めまいが消えた!

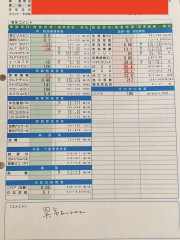

血液データ参照してパフォーマンスアップ!!

女性アスリートや慢性症状に悩まれる女性は血液データを参考にさせていただくことがあります。

それは、かくれ貧血の影響があるから。

血液検査で基準値の範囲内にあれば、医師から異常無しと言われるが、

持久系アスリートのインターバルトレーニングは過酷を極めるので、

赤血球数やヘモグロビンなど基準値の上限か下限かでパフォーマンスはかなり違ってくる。

また出産後の女性なども、身体や精神への疲労が大きくなる。

赤血球数やヘモグロビン濃度などが正常値にあっても、

ASTやALTなど肝臓の数値が下限にあれば、かくれ貧血の可能性があるし、

尿素窒素の数値でもタンパク質が足りずに悪影響が考えられる。

あまり水分をとらず、脱水傾向にあれば、かくれ貧血かもしれない。

このように日常生活レベルよりも過酷な生活を強いる女性たちは、

筋骨格を整えるだけでなく、栄養をきちんと摂取して、自律神経を整える必要があります。

産後、胃と背中の痛み

産後6ヶ月の女性が2週間前から胃の辺りの痛み、背中が痛みます。

その他、人差し指の痛み、抑鬱、便秘。

出産・子育ては母体にストレスがかかり、構造・精神・栄養面でバランス良い生活をしないと本当に大変だと思う。

脊柱・骨盤はそこまで歪んでいないが、お腹が硬くて頭蓋骨もガチガチ!

1週間前に内科を受診されて、胃に問題は無かったので良かった。

栄養の問題で

妊娠中に貧血傾向にあったか否かで、その後の精神状態と言いますか、

ストレスに弱い状態になりやすい。

便秘からして水分も食物繊維も率先して取っていないみたいだし、

菓子パンでカロリーを満たして、タンパク質が足りない生活習慣も貧血の辛い症状に関係する。

「ストレスが・・・キツくて・・・」

この半年間、家にこもりっきりなので、まずは外の空気を浴びて欲しい。

血糖値の急激な上昇を抑えるよう、知恵と工夫をして副腎の機能を改善してほしい。

施術で迷走神経など活性化して消化吸収力を上げる。

タンパク質、ビタミン、ミネラル、食べることが大事!

でも腸からの栄養吸収力が落ちているから今はサプリメントで即効性重視!

来週の血液データの結果で半健康状態がハッキリ見えるだろうが、

今回はこの辺りのキーワードを糸口に不調から脱却して健康を取り戻します。

アイシングにグリンピース?!

肝臓の働きを高めてアンモニア臭を減らそう

腰痛で来院された60男性Aさんは糖尿持ちでした。

当然、肝臓にも負担がかかるので、その影響は体臭に現れます。

独特なツーンと鼻を突くアンモニアの臭いです。

元々は体内で作られたアンモニアは血管を介して肝臓で処理されるが、

肝臓の働きが落ちていると処理が間に合わず、

そのまま血管を通して皮膚から放出される。

だから、脂肪肝などの人は独特なアンモニア臭がする。

やばいよ! 臭いよ! でも臭いは取れるよ!と伝えた。

腰痛を良くする上でも肝臓の働きは大切なので、

機能性を高める施術と食事も大事!

即効性を高めるためにサプリで必須ビタミンを必要量取ってもらい、

数週でアンモニア臭は無くなりました。

翌月の検査でHbA1cも少し下がった。

痛みがなくて実感がないからか安易に考える人には伝えている。

糖尿病は確実に体内の炎症が進む。

突然死を避けたい。